こんにちは。風読珈琲店のカエデです。

サンドロ・ボッティチェリ(Sandro Botticelli, 1445年頃 – 1510年)は、イタリア・ルネサンス期を代表する画家の一人です。特に『ヴィーナスの誕生』や『春(プリマヴェーラ)』といった作品は、今日でも世界中の美術館や教科書で紹介されるほど有名です。

ボッティチェリは、フィレンツェを中心に活動し、メディチ家の庇護を受けながら多くの傑作を生み出しました。彼の絵画は、単なる視覚的な美しさだけでなく、哲学的・象徴的な意味を内包しており、ルネサンス期の人文主義思想とも深く結びついています。

現代においても、ボッティチェリの作品はファッション、映画、広告など様々な分野に影響を与えており、500年以上経った今でもその魅力は色褪せることがありません。彼は「美の象徴」として、芸術史の中で特別な位置を占め続けています。

今回は、ボッティチェリの生涯や作品について解説します。

生涯と背景

サンドロ・ボッティチェリ(本名:アレッサンドロ・ディ・マリアーノ・ディ・ヴァンニ・フィリペーピ)は、1445年頃にイタリア・フィレンツェで生まれました。彼の家族は裕福ではありませんでしたが、職人階級に属しており、若い頃から芸術に触れる環境にありました。

初期の修業と成長

ボッティチェリは、金細工師としての訓練を受けた後、画家フィリッポ・リッピの工房に弟子入りしました。リッピの影響を受けて、柔らかく優美な人物描写や繊細な線の使い方を学びました。これが後のボッティチェリのスタイルの基礎となります。

メディチ家との関係

フィレンツェの有力な支配者であり、芸術の庇護者として知られるメディチ家は、ボッティチェリの才能を早くから認め、彼に多くの仕事を依頼しました。この時期に描かれた『春(プリマヴェーラ)』や『ヴィーナスの誕生』は、メディチ家の別荘を飾るために制作されたと考えられています。

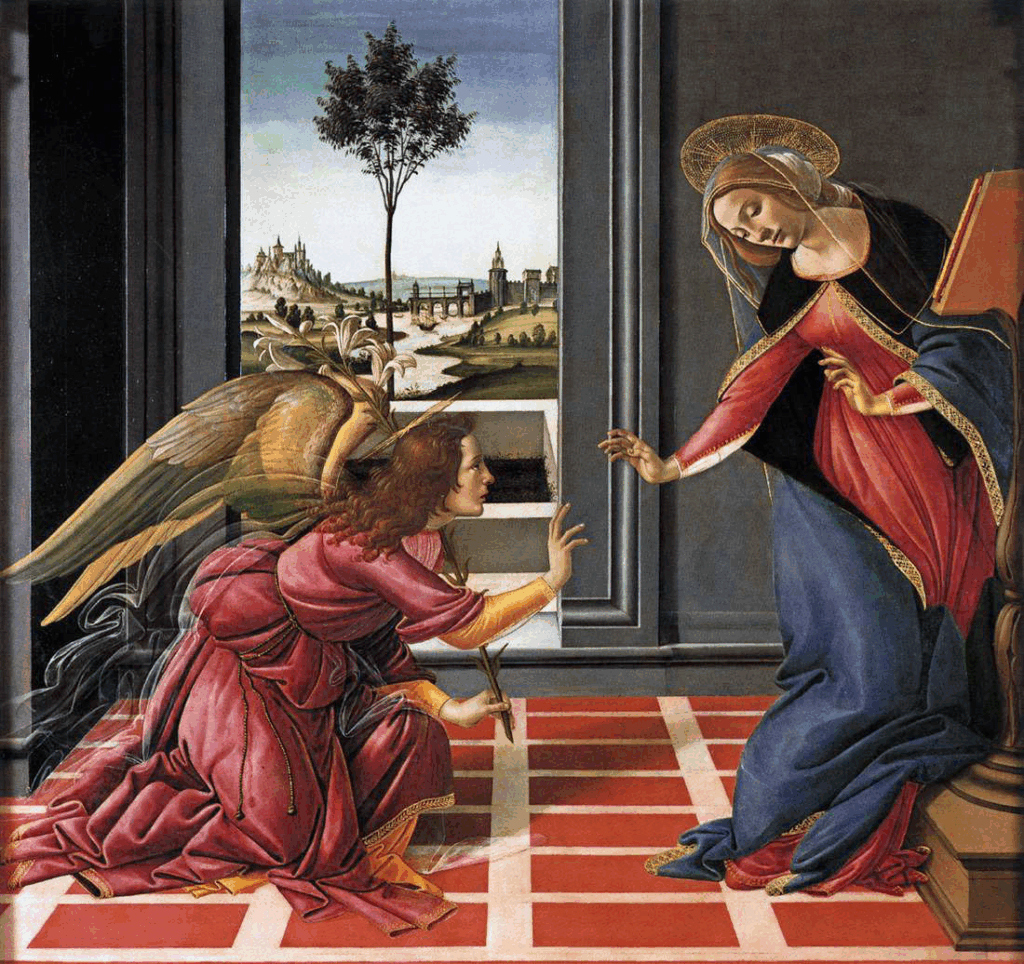

宗教的転換と晩年

1490年代になると、フィレンツェでは宗教改革者サヴォナローラの影響が強まり、贅沢や異教的な芸術が批判されるようになります。ボッティチェリもこの思想に影響を受け、神話的な作品から宗教的なテーマへと移行していきました。晩年の彼は、以前のような華やかな作品を描くことは少なくなり、次第に忘れられていきました。

1510年にフィレンツェで亡くなったボッティチェリは、死後しばらくの間、美術史の表舞台から姿を消します。しかし、19世紀になって再評価が進み、現在ではルネサンスを代表する画家として世界的に知られる存在となっています。

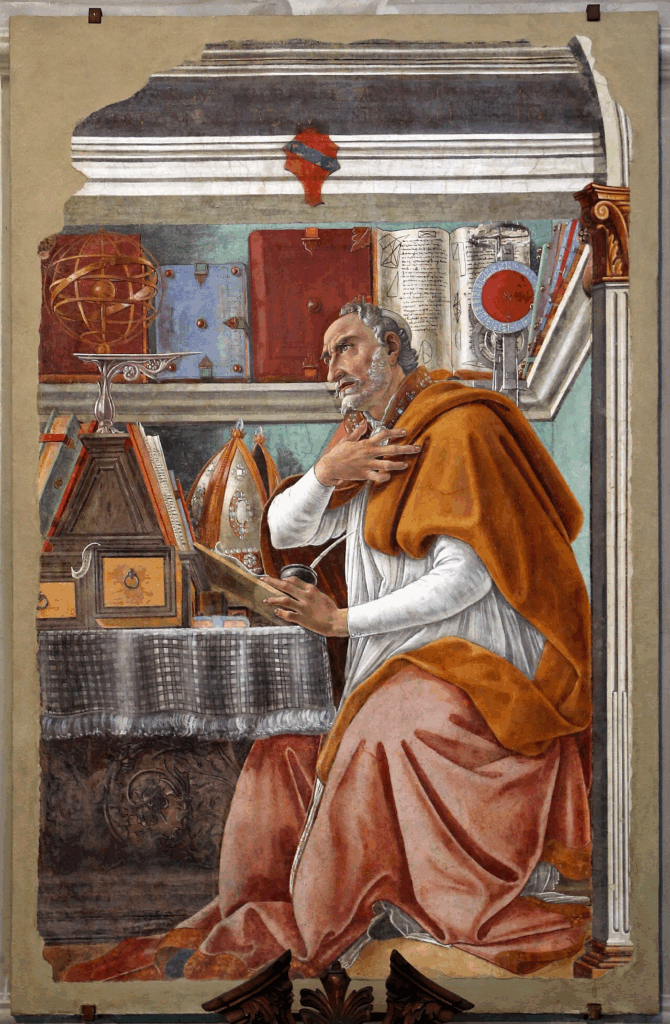

芸術的スタイルと技法

ボッティチェリの作品は、ルネサンス期の中でも特に「詩的で幻想的」と評される独自のスタイルを持っています。彼の絵画は、写実性よりも理想化された美しさを追求し、観る者に夢のような世界を感じさせます。

線の美しさと優雅な人物描写

ボッティチェリの最大の特徴は、流れるような線描です。人物の輪郭や衣服のひだ、髪の毛の動きなどが、まるで音楽のようにリズミカルに描かれています。これは、彼が金細工師としての訓練を受けたことに由来すると言われており、細部へのこだわりが画面全体に繊細さをもたらしています。

神話と宗教の融合

彼の代表作には、ギリシャ・ローマ神話を題材にしたものが多く見られますが、それらは単なる物語の再現ではなく、キリスト教的な象徴や哲学的な意味が込められています。例えば『ヴィーナスの誕生』では、愛と美の女神ヴィーナスが理想的な人間の姿として描かれ、ネオプラトニズムの思想が反映されています。

色彩と構図の工夫

ボッティチェリの色使いは、柔らかく、調和のとれたパステル調が特徴です。背景には自然や花々が繊細に描かれ、人物との一体感を生み出しています。また、構図においては、中心に重要な人物を配置し、左右対称や円形の動きを意識した配置が多く見られます。これにより、画面に安定感と調和が生まれています。

他のルネサンス画家との違い

同時代のレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロが、人体の解剖学的な正確さや力強さを追求したのに対し、ボッティチェリは「理想化された美」と「精神性」を重視しました。彼の作品は、現実の再現ではなく、内面の美や思想を視覚化することに重点を置いています。

代表作紹介

ボッティチェリの作品は、ルネサンス美術の中でも特に象徴的で、視覚的にも思想的にも深い意味を持っています。ここでは、彼の代表作をいくつか紹介し、それぞれの魅力を探っていきます。

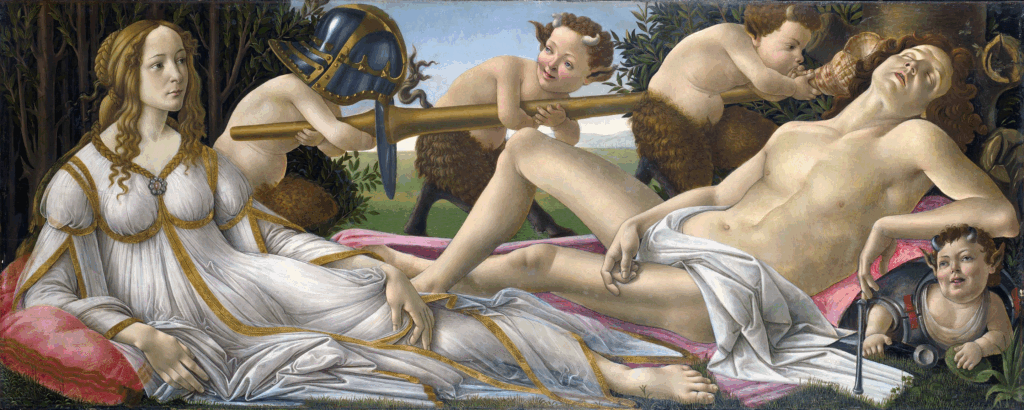

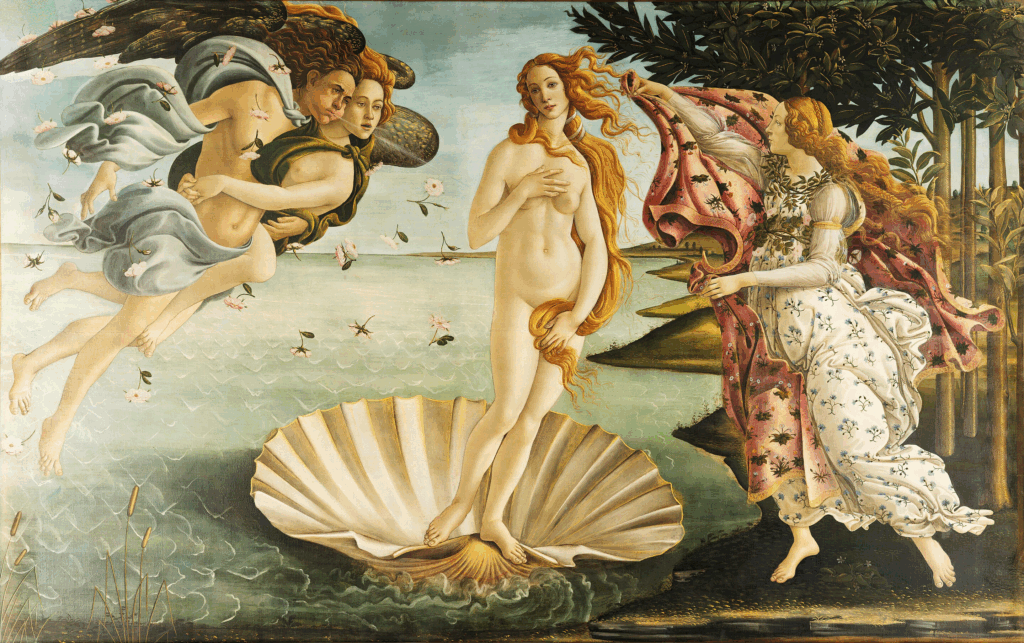

『ヴィーナスの誕生』(La Nascita di Venere)

おそらくボッティチェリの最も有名な作品であり、ルネサンス美術の象徴とも言える一枚です。ギリシャ神話の愛と美の女神ヴィーナスが、貝殻の上に立って海から誕生する場面を描いています。

この作品では、ヴィーナスの姿が理想化され、柔らかな線と優雅なポーズが印象的です。背景の風景や衣の動きも詩的で、ネオプラトニズムの「精神的な美」を視覚化したものとされています。

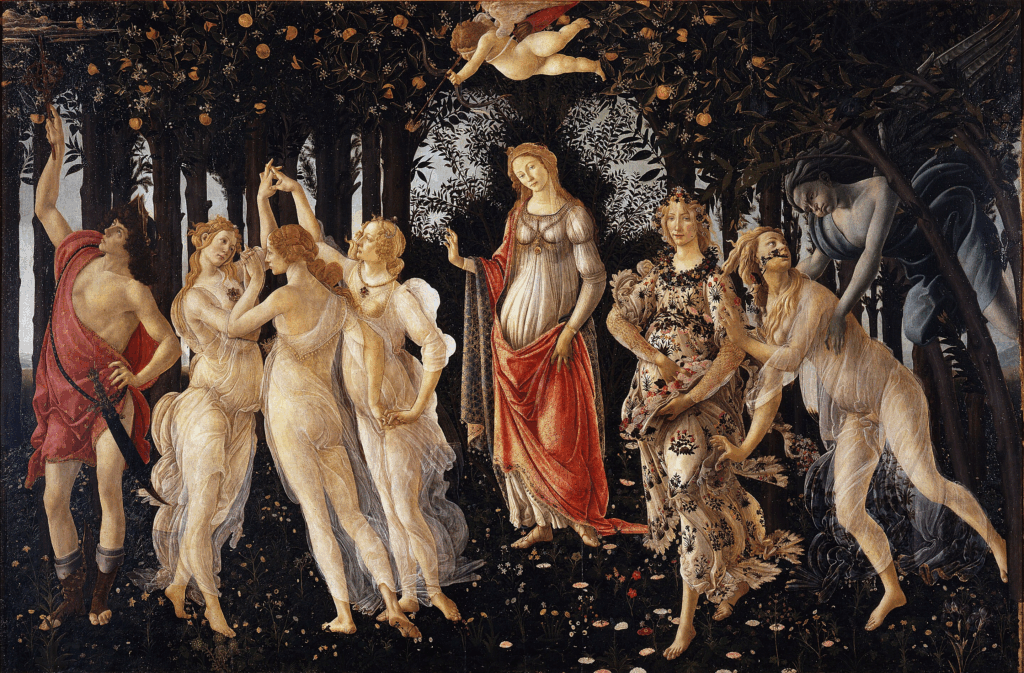

『春(プリマヴェーラ)』(La Primavera)

神話的な人物たちが花咲く庭園に集う幻想的な場面を描いた作品で、メディチ家の別荘の装飾として制作されたと考えられています。中央にはヴィーナスが立ち、周囲には三美神、風の神ゼピュロス、花の女神フローラなどが配置されています。

この絵は、自然の豊かさと愛の力を象徴しており、複雑な象徴体系と哲学的な意味が込められています。色彩の調和と人物の配置が非常に計算されており、ボッティチェリの構成力が光る一作です。

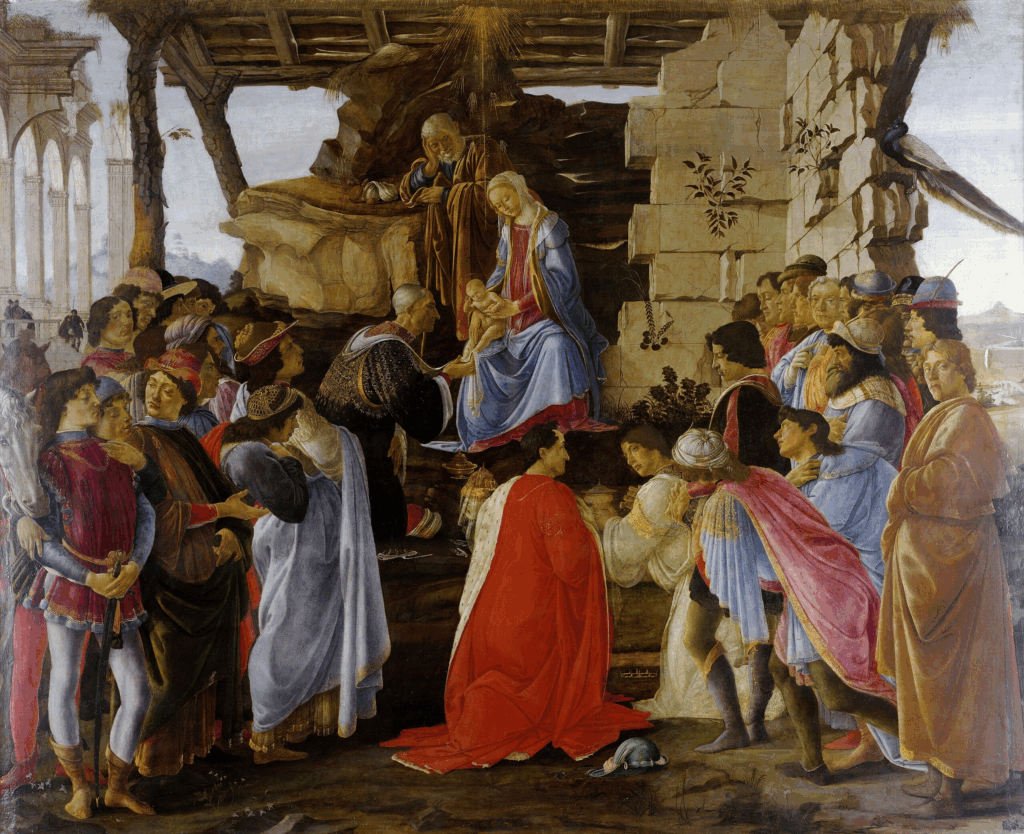

『東方三博士の礼拝』(Adorazione dei Magi)

キリスト教の伝統的な主題である「東方の三博士が幼子イエスを礼拝する場面」を描いた作品です。この絵には、メディチ家の人物が博士として登場しており、当時のフィレンツェ社会と宗教的物語が融合しています。

人物の表情や衣装、背景の建築などが細かく描かれており、ボッティチェリの写実的な技術と物語性がよく表れています。

時代背景と思想

ボッティチェリが活躍した15世紀後半のフィレンツェは、ルネサンス文化の中心地でした。この時代は、古代ギリシャ・ローマの文化が再評価され、人間の理性や美、自由な精神を重視する「人文主義」が広がっていました。芸術は宗教的な枠を超え、哲学や自然、神話といった多様なテーマを取り入れるようになります。

ネオプラトニズムの影響

ボッティチェリの作品には、ネオプラトニズム(新プラトン主義)の思想が色濃く反映されています。これは、肉体的な美を通じて精神的な真理に近づこうとする哲学で、メディチ家の知識人たちによって広められました。『ヴィーナスの誕生』や『春』に描かれる理想化された人物像は、単なる美の表現ではなく、魂の高貴さや愛の力を象徴しています。

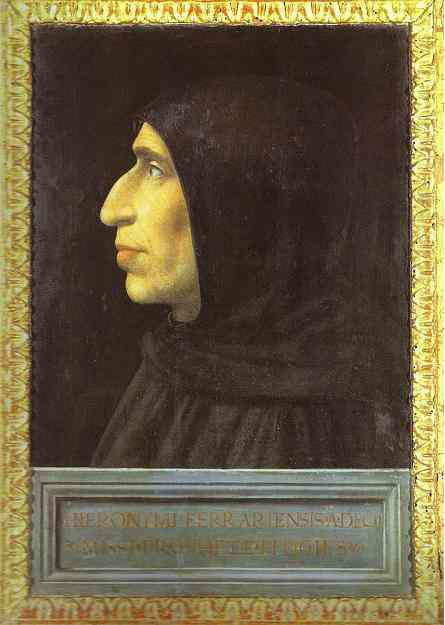

サヴォナローラと宗教的転換

1490年代、フィレンツェではドミニコ会修道士ジローラモ・サヴォナローラが台頭し、贅沢や異教的な芸術を激しく批判しました。彼の説教は市民の心を動かし、「虚栄の焼却」と呼ばれる儀式では、多くの絵画や書物が焼かれました。

ボッティチェリもこの宗教的な熱狂に影響を受けたとされ、晩年には神話的なテーマから離れ、より敬虔で内省的な宗教画を描くようになります。彼の画風はこの時期に大きく変化し、精神性を強く打ち出すようになりました。

芸術と思想の融合

ボッティチェリの作品は、単なる視覚的な美しさだけでなく、哲学・宗教・政治といった複雑な要素が絡み合っています。彼は、芸術を通じて人間の内面や理想を表現しようとした画家であり、ルネサンスの精神を体現する存在でもあります。

ボッティチェリの影響と評価

ボッティチェリは生前こそフィレンツェで高い評価を受けていましたが、死後しばらくの間は忘れられた存在となっていました。ルネサンス後期からバロック時代にかけて、より写実的で力強い表現が主流となり、彼の繊細で理想化されたスタイルは時代遅れと見なされたのです。

19世紀の再評価

19世紀になると、イギリスのラファエル前派(Pre-Raphaelite Brotherhood)などの芸術家たちが、ボッティチェリの詩的で象徴的な表現に魅了され、再評価が始まります。特に美術批評家ジョン・ラスキンや詩人アルジャーノン・スウィンバーンらが彼の作品を称賛し、ボッティチェリは再び注目を集めるようになりました。

現代美術・文化への影響

今日では、ボッティチェリの作品は美術館だけでなく、ファッション、映画、広告など様々な分野で引用・再解釈されています。『ヴィーナスの誕生』は、現代のポップカルチャーにおいても頻繁に登場し、美の象徴として広く認識されています。

また、彼の作品はジェンダーや身体表現、象徴主義などの観点からも研究されており、学術的にも多くの議論を呼んでいます。美術史の中で、ボッティチェリは「ルネサンスの精神を最も詩的に表現した画家」として、特別な位置を占めています。

展覧会と研究の広がり

世界各地の美術館では、ボッティチェリの回顧展が定期的に開催されており、研究も進んでいます。彼の作品は、単なる美術品としてだけでなく、思想・文化・歴史の鏡としても鑑賞されているのです。

まとめ:ボッティチェリの魅力とは?

サンドロ・ボッティチェリは、ルネサンスという時代の中で、独自の美意識と思想を絵画に昇華させた稀有な芸術家です。彼の作品は、単なる視覚的な美しさにとどまらず、哲学・宗教・神話といった深いテーマを繊細な筆致で表現しています。

流れるような線描、理想化された人物像、そして象徴に満ちた構図は、観る者に静かな感動を与え、時代を超えて語りかけてきます。彼の絵画は、ルネサンスの人文主義的精神を体現すると同時に、現代においてもなお新しい解釈や感動を生み出し続けています。

忘れ去られた時期を経て、再び世界中で称賛されるようになったボッティチェリの作品は、芸術の力とその普遍性を証明するものです。彼の絵を通して、私たちは「美とは何か」「人間とは何か」という問いに向き合うことができるのです。