こんにちは。風読珈琲店のカエデです。

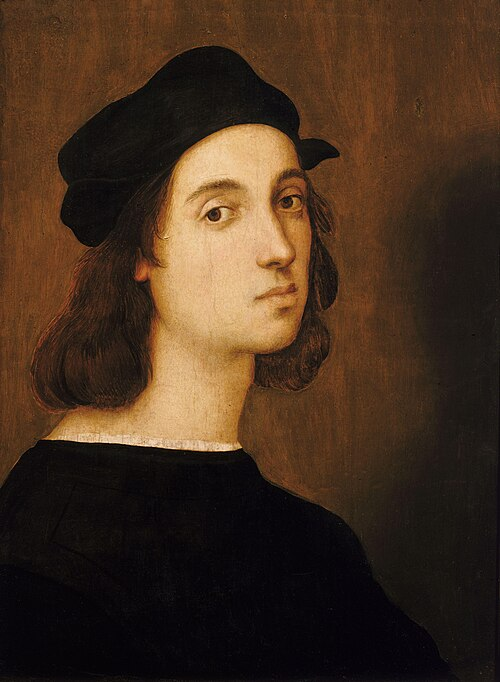

ラファエロ・サンティ(Raffaello Santi, 1483年 – 1520年)は、イタリア・ルネサンス期を代表する画家であり、建築家でもあります。レオナルド・ダ・ヴィンチ、ミケランジェロと並び「ルネサンス三大巨匠」と称される彼は、調和と優雅さに満ちた作品で知られ、芸術の理想を体現した存在として今なお高く評価されています。

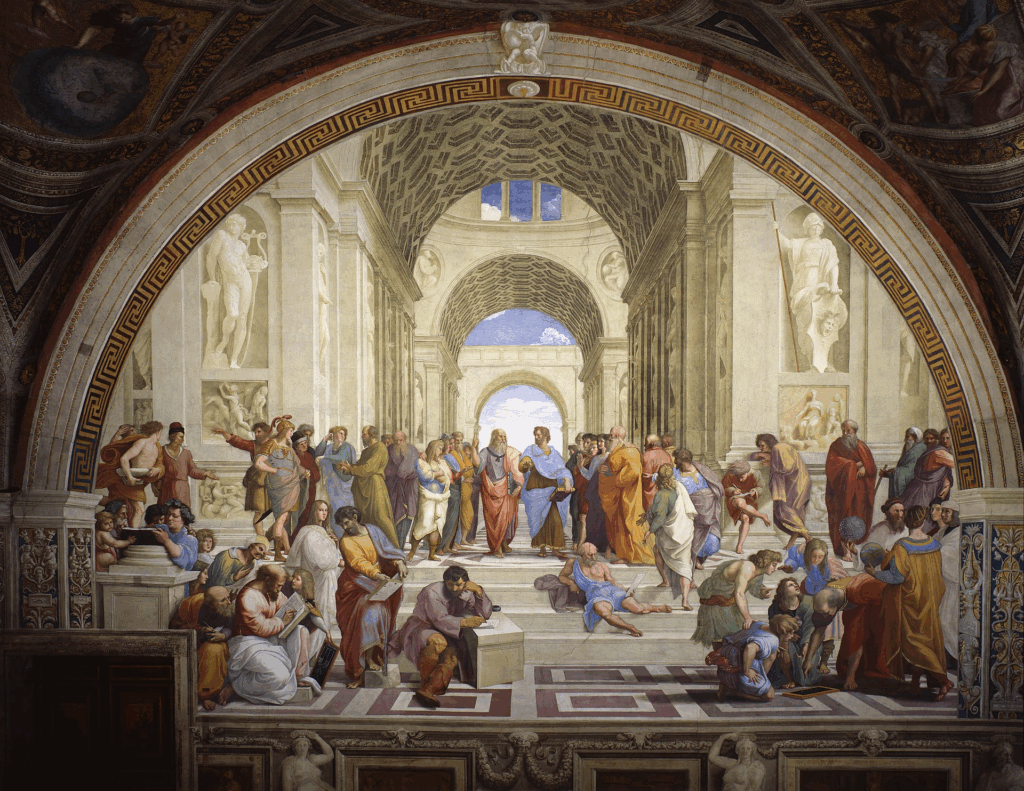

ラファエロの絵画は、構図のバランス、人物の表情、色彩の柔らかさなど、すべてが洗練されており、宗教画から肖像画、壁画まで幅広いジャンルで活躍しました。特に、ヴァチカン宮殿の「ラファエロの間」に描かれた『アテネの学堂』は、古代と現代の知の融合を象徴する傑作として知られています。

彼はわずか37歳という若さでこの世を去りましたが、その短い生涯の中で残した作品は、後世の芸術家たちに多大な影響を与えました。ラファエロの芸術は、視覚的な美しさだけでなく、思想的・精神的な深みを持ち、ルネサンスの理想を最も完成された形で表現したものといえます。

今回はそんなラファエロの生涯・代表作・芸術スタイルについて解説します。

生涯と背景

ラファエロは、1483年にイタリア中部の都市ウルビーノで生まれました。父親のジョヴァンニ・サンティは宮廷画家であり、幼いラファエロは芸術的な環境の中で育ちました。父の死後、ラファエロは若くして独立し、早くからその才能を発揮します。

初期の修業とフィレンツェ時代

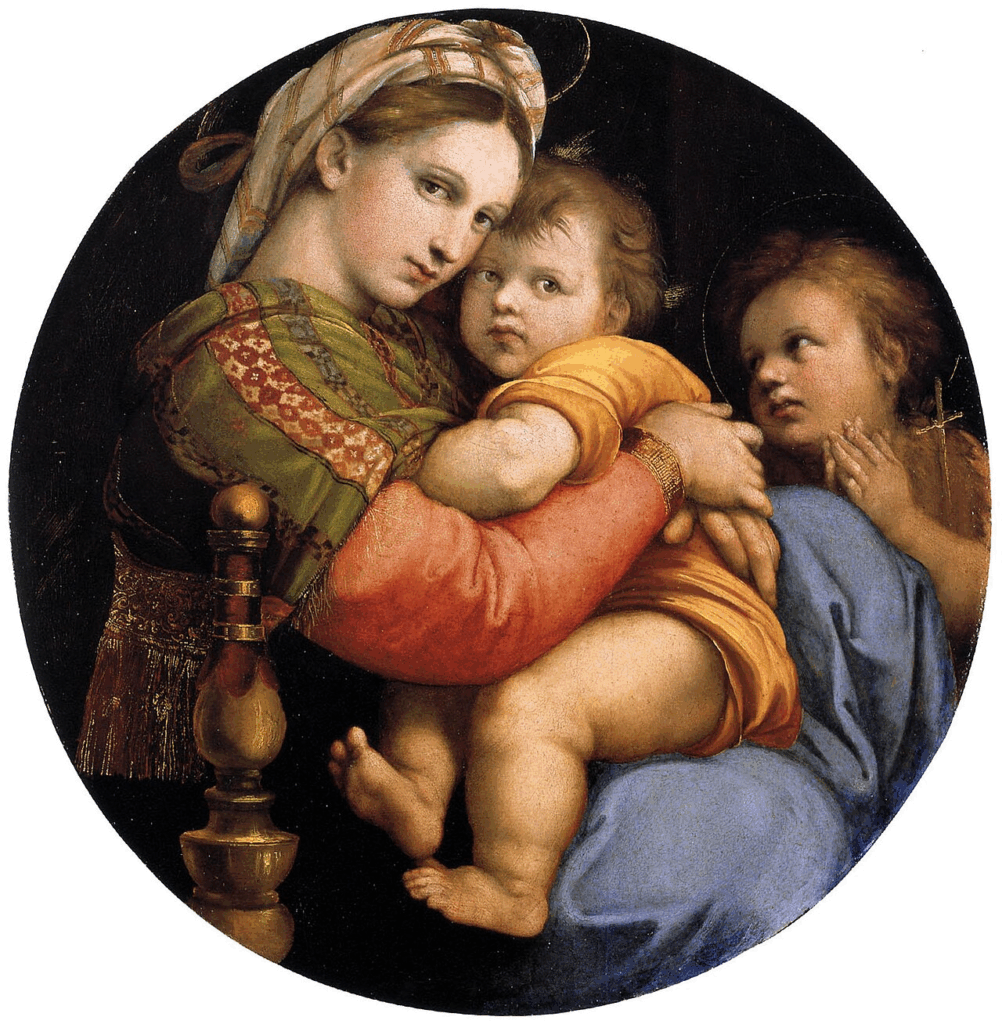

ラファエロはペルジーノ(ピエトロ・ペルジーノ)の工房で修業を積み、彼の影響を受けながらも、より洗練されたスタイルを築いていきます。20代前半にはフィレンツェに移り、そこでレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロの作品に触れ、大きな刺激を受けました。この時期に描かれた聖母子像は、柔らかく優雅な表現で高く評価され、彼の名声は広がっていきます。

ローマ時代と教皇庁での活躍

1508年、教皇ユリウス2世の招きによりラファエロはローマへ移り、ヴァチカン宮殿の装飾を任されます。ここで彼は『アテネの学堂』を含む「ラファエロの間」の壁画を制作し、古代哲学者たちを理想的な構図で描き、ルネサンスの知的精神を象徴する作品として絶賛されました。

その後も教皇レオ10世のもとで活躍し、絵画だけでなく建築や考古学にも関心を広げ、サン・ピエトロ大聖堂の設計にも関与しました。彼は芸術家としてだけでなく、知識人・文化人としても高く評価されていました。

若すぎる死とその後の評価

ラファエロは1520年、わずか37歳で急逝します。その死はローマ中に衝撃を与え、彼はパンテオンに埋葬されました。死後も彼の作品は模範とされ、アカデミズムの中で「理想的な芸術」として長く尊敬され続けました。

芸術的スタイルと技法

調和と均整のとれた構図

ラファエロの作品は、画面全体のバランスが非常に優れており、見る者に安定感と安心感を与えます。人物の配置、背景との関係、視線の流れなどが緻密に計算されており、視覚的な「調和」が常に意識されています。特に『アテネの学堂』では、建築的な遠近法と人物の配置が完璧に融合し、理想的な空間が構築されています。

柔らかな色彩と理想化された人物描写

ラファエロの聖母子像は、母性と神聖さを兼ね備えた理想的な美しさで知られています。人物の表情は穏やかで、感情が抑制されつつも深みがあり、観る者に静かな感動を与えます。色彩は柔らかく、肌の質感や衣服の陰影が自然に描かれており、温かみのある雰囲気を醸し出しています。

空間表現と遠近法の巧みさ

ラファエロは、建築的な空間を背景に用いることで、絵画に奥行きと秩序を与えました。遠近法を駆使し、画面に深みを持たせることで、人物が空間の中に自然に存在しているように見せています。これは、彼が建築にも関心を持っていたことと密接に関係しています。

他の巨匠との比較

- レオナルド・ダ・ヴィンチ:心理描写とスフマート技法(ぼかし)に優れ、神秘的な雰囲気を持つ。

- ミケランジェロ:筋肉質で力強い人物表現が特徴。ドラマティックな構図が多い。

- ラファエロ:両者の技術を吸収しつつ、より理性的で調和的な表現を追求。感情のバランスと構図の美しさにおいて突出している。

ラファエロは、これらの巨匠たちの技術を学びながら、自身のスタイルを確立し、ルネサンス芸術の「完成形」とも言える表現に到達しました。

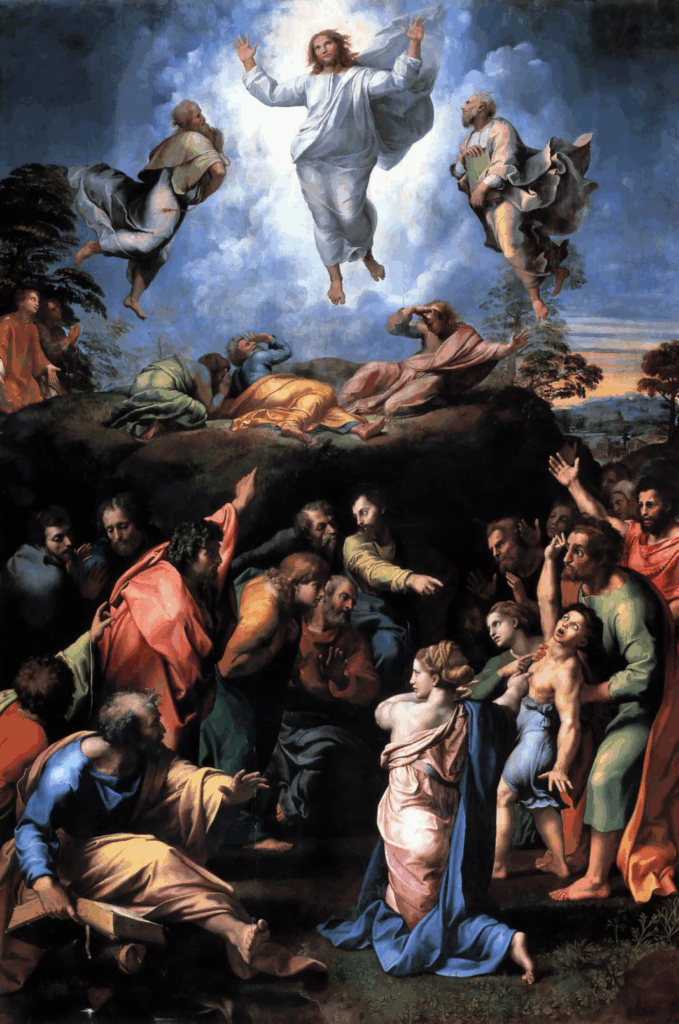

代表作紹介

『アテネの学堂』(Scuola di Atene, 1509–1511)

主題と象徴

『アテネの学堂』は、古代ギリシャの哲学者たちが一堂に会する理想的な学びの場を描いています。ラファエロは、ルネサンスの人文主義思想に基づき、理性と知識の尊重を視覚化しました。

- 中央人物:

- プラトン(左):天を指し、理想主義を象徴。手には『ティマイオス』を持つ。

- アリストテレス(右):地を指し、現実主義を象徴。手には『ニコマコス倫理学』。

- その他の哲学者たち:

- ソクラテス、ピタゴラス、ユークリッド、ゼノン、エピクロス、ディオゲネスなどが登場。

- ヘラクレイトスはミケランジェロをモデルに描かれている。

- アポロンとアテナの像が背景にあり、芸術と知恵の守護神として配置。

- ラファエロ自身も登場:右端に描かれた若い人物がラファエロ本人とされている。

芸術的特徴

- 遠近法の完璧な使用:建築的な背景(古代ローマ風のアーチ)を用いて、視線が中央の哲学者に集まるよう設計されている。

- 構図の調和:人物の配置が左右対称で、動きと静けさが絶妙にバランスされている。

- 色彩と表情:それぞれの哲学者の思想や性格が、表情やポーズ、衣装によって巧みに表現されている。

文化的意義

『アテネの学堂』は、ルネサンスの理想である「古代の知の復興」と「人間中心の世界観」を象徴する作品です。宗教的な空間に世俗的な哲学者を描いた点も革新的であり、教会と知の融合を示しています。

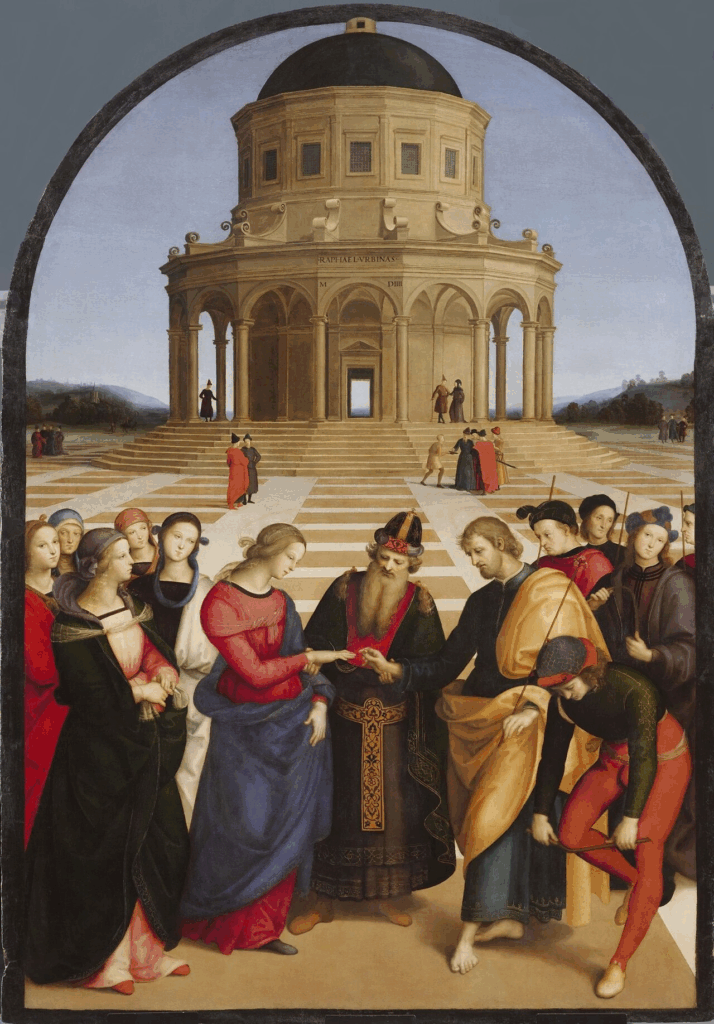

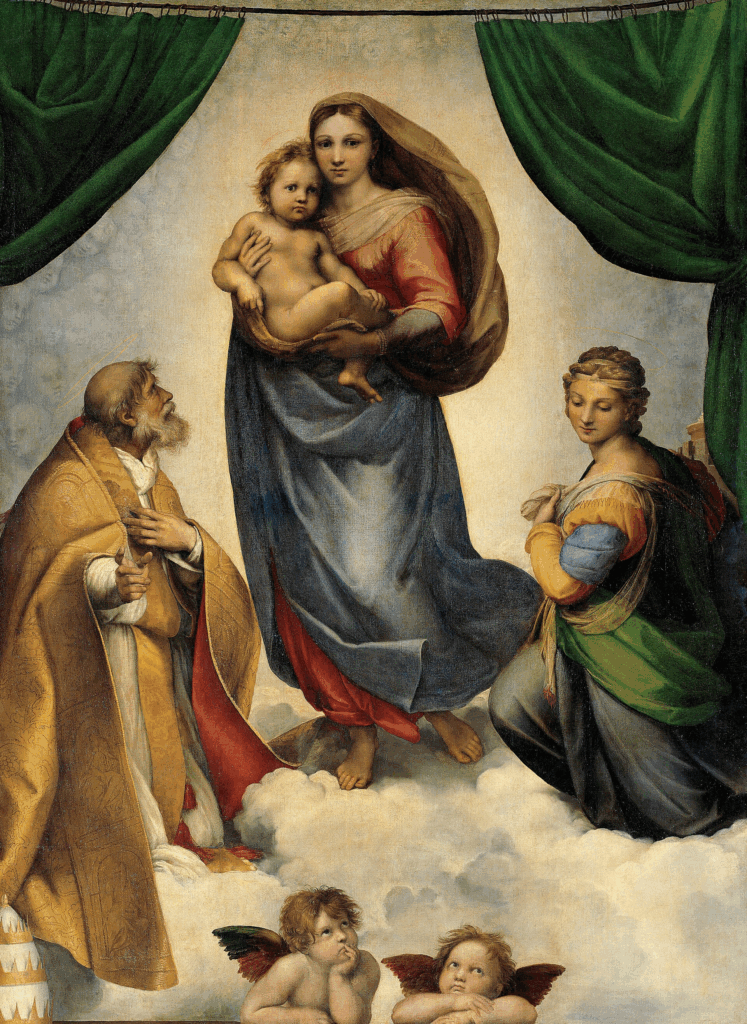

『小椅子の聖母』(Madonna della Seggiola, 1513–1514)

主題と象徴

『小椅子の聖母』は、円形の画面に聖母マリアが幼子イエスを抱き、聖ヨハネが寄り添う構図で描かれています。ラファエロはこの絵で、母性・神聖・人間性を見事に融合させています。

- 円形構図:画面全体が円形であることで、視線が自然に中心の聖母子に集まり、親密で柔らかな印象を与えます。

- 聖母の表情:マリアは優しく穏やかな眼差しでイエスを見つめており、母としての愛情と聖なる存在としての威厳が同居しています。

- イエスの姿:幼子イエスはマリアにしっかりと抱かれ、安心した表情を浮かべています。マリアの腕の巻き方が、保護と包容の象徴となっています。

- 聖ヨハネ:幼い洗礼者ヨハネが画面右下に描かれ、祈るような姿勢でイエスを見つめています。

芸術的特徴

- 色彩:ラファエロは、深い緑、赤、金などの豊かな色彩を用いて、画面に温かみと高貴さを与えています。衣服の質感や陰影も非常に丁寧に描かれています。

- 技法:柔らかな筆致と滑らかな肌の表現は、ラファエロの成熟した技術の証です。特に顔の表情や手の描写に、彼の繊細さがよく表れています。

文化的意義

『小椅子の聖母』は、ラファエロの聖母子像の中でも特に人気が高く、後世の画家たちに大きな影響を与えました。その構図の美しさと感情表現の豊かさは、宗教画の枠を超えて「理想的な母子像」として広く称賛されています。

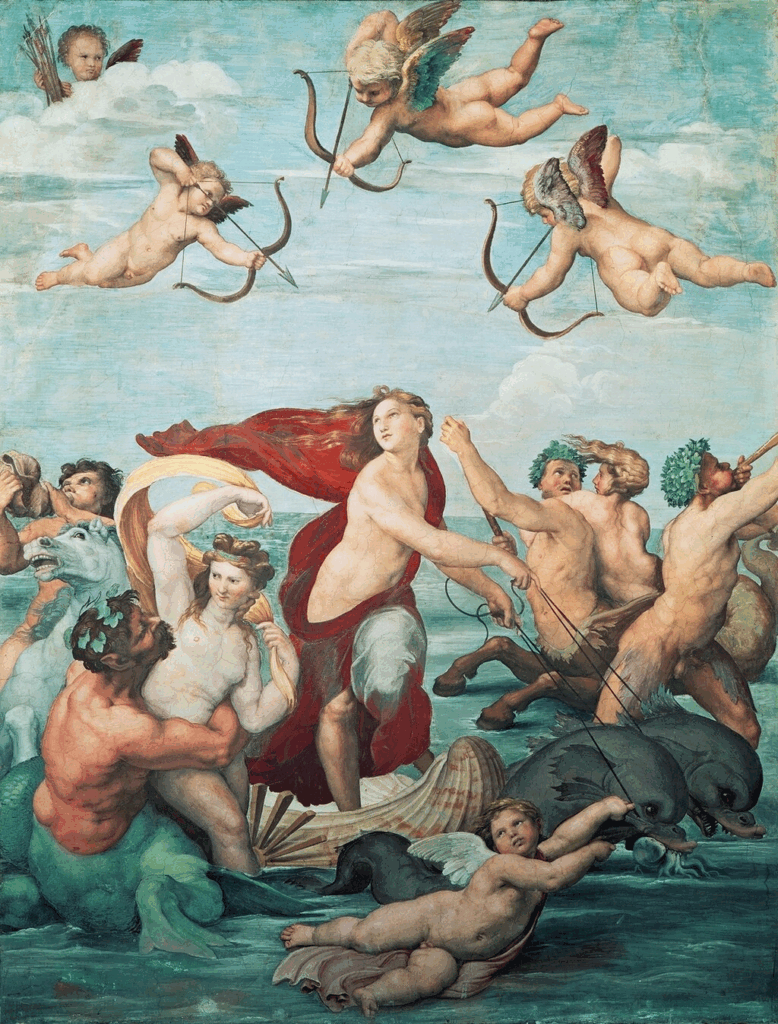

『ガラテイアの勝利』(Triumph of Galatea, 1512)

主題と象徴

『ガラテイアの勝利』は、ギリシャ神話に登場する海のニンフ「ガラテイア」が、貝殻の戦車に乗って海を進む場面を描いています。彼女は、ポリフェモスという一つ目の巨人に愛されながらも、青年アキスと恋に落ちた悲劇的な物語の登場人物です。

ラファエロは、悲劇的な物語の一場面ではなく、ガラテイアの美と勝利を讃える瞬間を描いており、神話の中でも理想化された美の象徴として彼女を表現しています。

芸術的特徴

- ネオプラトニズムの影響:肉体的な美を通じて精神的な理想に近づくという思想が反映されており、ガラテイアは単なる神話の登場人物ではなく、理想的な美の象徴として描かれています。

- ルネサンス的な古代回帰:古代ギリシャ・ローマの神話や美術を再解釈し、現代(当時)の芸術に昇華するというルネサンスの精神が体現されています。

文化的意義

『ガラテイアの勝利』は、ラファエロが宗教画だけでなく、神話画においても卓越した表現力を持っていたことを示す作品です。彼の芸術が、宗教・哲学・神話を横断しながら、理想美を追求していたことがよくわかります。

時代背景と思想

盛期ルネサンスの文化的背景

ラファエロが活躍した15世紀末から16世紀初頭は、イタリア・ルネサンスの絶頂期でした。この時代は、古代ギリシャ・ローマの文化が再発見され、人間の理性・美・自由を重視する人文主義(ヒューマニズム)が広がっていました。

フィレンツェ、ローマ、ヴェネツィアなどの都市では、芸術・建築・科学・哲学が急速に発展し、芸術家は単なる職人ではなく、知識人として尊敬されるようになります。ラファエロもその一人であり、絵画だけでなく建築や考古学にも関心を持ち、知的な芸術家として活動しました。

人文主義と古代への憧れ

ラファエロの作品には、古代への深い敬意と憧れが込められています。『アテネの学堂』では、古代哲学者たちを理想的な空間に配置し、知の対話を視覚化しました。これは、ルネサンスの人文主義思想——「人間の理性と知識によって世界を理解し、より良くする」という理念の象徴です。

彼は古代彫刻の美しさを研究し、それを絵画に取り入れることで、理想的な人体表現を追求しました。その結果、彼の人物像は均整が取れ、精神性と肉体美が融合したものとなっています。

教皇庁との関係と宗教的思想

ラファエロは教皇ユリウス2世、レオ10世の庇護のもと、ヴァチカン宮殿の装飾を任されました。彼の宗教画は、単なる信仰の表現ではなく、理性と信仰の調和を目指したものです。聖母子像に見られる穏やかな表情や構図の安定感は、神聖さと人間性の融合を象徴しています。

また、彼はサン・ピエトロ大聖堂の設計にも関与し、建築を通じて宗教空間の理想を追求しました。これは、芸術が宗教とともに社会を形づくる力を持っていたことを示しています。

ラファエロの作品は、視覚的な美しさだけでなく、哲学・宗教・古代文化といった思想的要素が深く織り込まれています。彼は、芸術を通じて「人間とは何か」「理想とは何か」という問いに答えようとした画家であり、ルネサンスの精神を最も調和的に表現した存在といえるでしょう。

ラファエロの影響と評価

アカデミズムの理想像

ラファエロは、死後すぐに「理想的な芸術家」として称えられ、特に17〜19世紀の美術アカデミー(アカデミズム)においては、模範的な存在とされました。彼の作品は、構図の調和、人物の理想化、技術の完成度において「完璧」とされ、絵画教育の中心的教材として使われました。

- フランスのアングルや、イギリスのラファエル前派など、彼のスタイルに影響を受けた画家は数多く存在します。

- 彼の聖母子像は、宗教画の理想形として模写され続けました。

美術館と展覧会での評価

ラファエロの作品は、世界中の主要美術館に所蔵されており、展覧会では常に高い注目を集めます。特に2020年には、彼の没後500年を記念して、イタリア各地で大規模な回顧展が開催されました。

- 彼の作品は、宗教画・肖像画・神話画・建築設計と多岐にわたり、芸術の多面性を示すものとして評価されています。

- ヴァチカン宮殿の「ラファエロの間」は、今も多くの観光客や研究者が訪れる場所です。

芸術思想への影響

ラファエロの芸術は、単なる技術的完成度だけでなく、人文主義的思想を視覚化した点でも高く評価されています。彼の作品は、「美とは何か」「理想とは何か」という哲学的問いに対する答えとして、後世の芸術家や思想家に影響を与えました。

- 彼の古代への憧れは、新古典主義の流れにもつながります。

- 芸術と知性の融合という彼の姿勢は、現代の美術教育にも通じています。

建築と考古学への貢献

ラファエロは、絵画だけでなく建築にも深く関わり、サン・ピエトロ大聖堂の設計にも携わりました。また、古代ローマの遺跡保護にも関心を持ち、考古学的調査にも参加しています。

- 彼は、古代建築の図面を残し、後の建築家たちにとって貴重な資料となりました。

- 芸術家が文化財保護に関わる先駆け的存在でもあります。

ラファエロの影響は、絵画技法だけでなく、芸術のあり方そのものに及んでいます。彼は「芸術家=知識人」というルネサンスの理想を体現し、今なおその精神は多くの分野で生き続けています。

まとめ:ラファエロの魅力とは?

ラファエロ・サンティは、ルネサンス芸術の理想を最も調和的に体現した画家です。彼の作品には、技術的な完成度だけでなく、思想的な深みと人間性への洞察が込められています。聖母子像に見られる優しさ、神話画に表れる理想美、そして『アテネの学堂』に象徴される知の尊重——それらすべてが、ラファエロの芸術を単なる絵画以上のものにしています。

彼は、芸術家としてだけでなく、建築家・考古学者・知識人としても活躍し、ルネサンスの「万能人(ウィトルウィウス的人間)」の理想を体現しました。わずか37年の生涯でありながら、その影響は数世紀にわたり続き、今なお世界中の美術館や教育現場で彼の作品は称賛されています。

ラファエロの魅力は、美と理性、信仰と人間性、古代と現代をつなぐ架け橋としての芸術にあります。彼の絵を通して、私たちは「理想とは何か」「人間とは何か」という問いに静かに向き合うことができるのです。