こんにちは。風読珈琲店のカエデです。

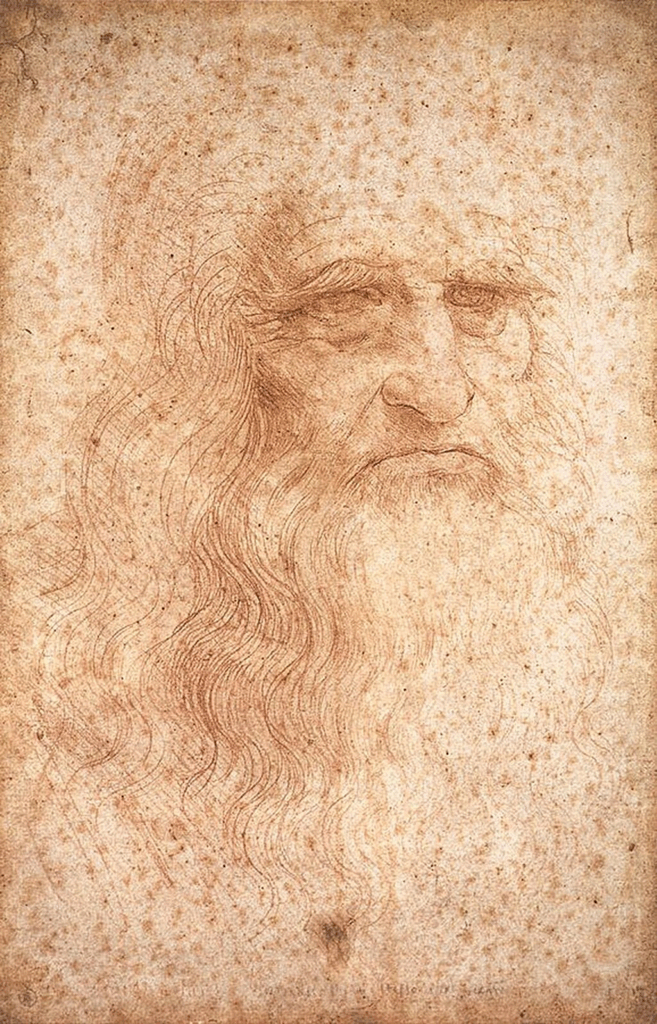

「モナ・リザ」の微笑み、「最後の晩餐」の劇的な構図——これらの名画を生み出したレオナルド・ダ・ヴィンチは、単なる芸術家ではありません。彼は、科学者、発明家、建築家、哲学者としても卓越した才能を発揮し、ルネサンスという時代の精神を象徴する存在でした。

15世紀から16世紀にかけてのイタリアは、古代の知識と人間の可能性を再発見する「ルネサンス」の時代。その中でレオナルドは、自然を観察し、人体を解剖し、空を飛ぶ機械を設計しながら、芸術と科学を融合させる独自の世界を築きました。

本記事では、そんなレオナルド・ダ・ヴィンチの生涯、芸術的スタイル、代表作、思想、そして後世への影響について、詳しくご紹介します。

生涯と背景

幼少期と家庭環境

レオナルド・ダ・ヴィンチは1452年4月15日、イタリア・フィレンツェ共和国のヴィンチ村にて誕生しました。父は公証人のセル・ピエーロ・ダ・ヴィンチ、母は農家の娘カテリーナで、レオナルドは非嫡出子として生まれました。

両親は身分の違いから正式な結婚をせず、レオナルドは幼少期を母とともに郊外で過ごしました。その後、母が別の男性と再婚し、父が名家の娘と結婚したことで、レオナルドは父方の祖父や叔父に育てられ、5歳頃には父の家に引き取られました。

この複雑な家庭環境にもかかわらず、父はレオナルドの才能を早くから見抜き、芸術の道へ進む支援を惜しみませんでした。

教育と初期の修行

正式な学校教育は受けていませんでしたが、自然豊かなヴィンチ村で育ったレオナルドは、動植物や水の流れなどを観察することで、独自の知識と感性を養いました。

14歳のとき、フィレンツェの著名な芸術家アンドレア・デル・ヴェロッキオの工房に弟子入り。ここでは絵画だけでなく、彫刻、金属加工、機械技術など多岐にわたる技術を学びました。ヴェロッキオとの共作「キリストの洗礼」では、レオナルドが描いた天使の出来栄えに師匠が驚き、以後絵筆を取らなくなったという逸話も残っています。

独立と転機

20歳で画家組合に加入し、父の援助を受けて自身の工房を持つようになります。しかし、1476年には同性愛の嫌疑をかけられる事件があり、精神的なスランプに陥ったレオナルドは、1482年頃にミラノ公国へ移り、軍事技術者としての職を得ながら芸術活動を続けました。

ミラノでは「岩窟の聖母」や「最後の晩餐」などの名作を制作。その後、ヴェネツィア、フィレンツェ、ローマなどを転々とし、晩年はフランス王フランソワ1世の招きでアンボワーズ城に移住。1519年5月2日、67歳でこの地にて亡くなりました。

人物像と性格

レオナルドは穏やかでマイペースな性格だったとされますが、完璧主義で飽き性な一面もあり、依頼された作品を途中で放棄することも少なくありませんでした。いたずら好きで、トカゲに鱗を貼り付けて友人を驚かせたという逸話もあります。

また、菜食主義者で動物に優しく、親しい人々には思いやり深く接していたと伝えられています。その人間味あふれる性格が、彼の作品にも深みを与えているのかもしれません。

芸術的スタイルと技法

スフマート(Sfumato)技法

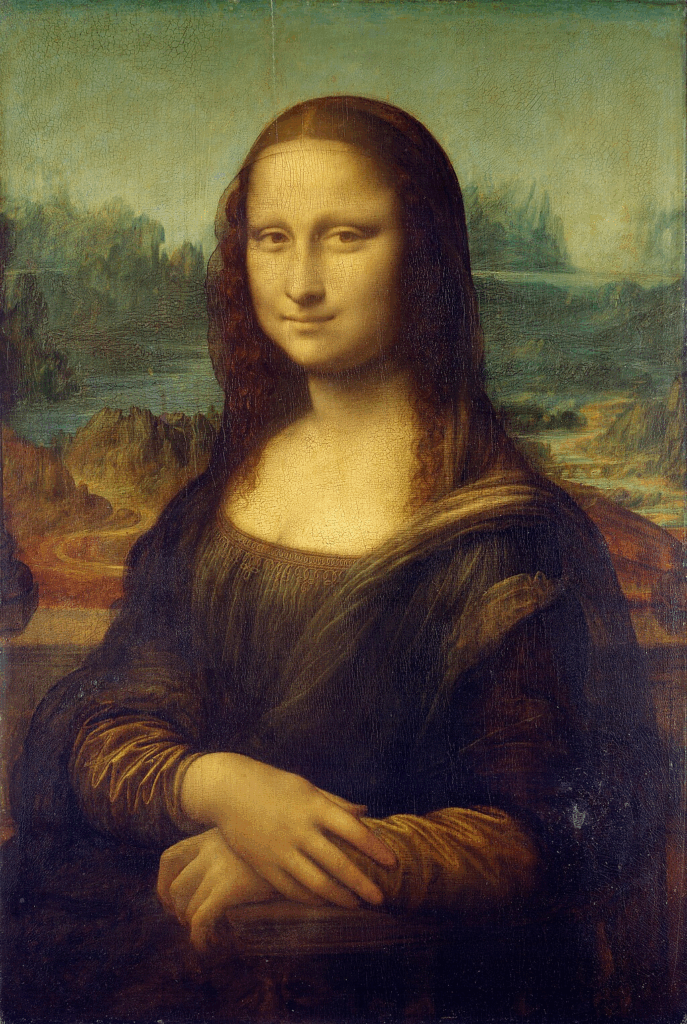

レオナルドが生み出した最も有名な技法のひとつが「スフマート」です。これはイタリア語の「煙(fumo)」に由来し、輪郭をぼかして柔らかなグラデーションを作る技法です。

- 輪郭線を描かず、陰影の移り変わりだけで形を表現。

- 絵具を薄く塗り重ねることで、肌や衣服の質感を滑らかに表現。

- 「モナ・リザ」の微笑みや肌の質感は、この技法の代表例。

この技法により、人物の表情や空気感がよりリアルに、そして神秘的に描かれました。

空気遠近法(Aerial Perspective)

遠くの風景をぼんやりと描き、色を青みがかったトーンにすることで、奥行きと空気感を表現する技法です。

- 北方ルネサンスの技法を取り入れたもの。

- 背景に自然の風景を描き、人物との距離感を強調。

- 「モナ・リザ」や「岩窟の聖母」などで見られる。

これにより、絵画に立体感と深みが生まれ、観る者を作品の中へと引き込む効果があります。

一点透視図法(Linear Perspective)

「最後の晩餐」では、キリストを中心に視線が集まるように一点透視図法が用いられています。

- 建築的な空間構成を用いて、視覚的な焦点を作る。

- 観る角度に関係なく、中心人物が際立つ構図。

- 数学的な計算に基づいた構成で、芸術と科学の融合を体現。

解剖学的リアリズム

レオナルドは人体解剖を通じて、筋肉や骨格の構造を詳細に理解し、それを絵画に反映させました。

- 表情や動きにリアリティを持たせるための研究。

- 「聖ヒエロニムス」などでは、苦悶の表情や筋肉の緊張が精密に描かれている。

- 芸術作品に科学的な正確さを加えることで、深い説得力を持たせた。

代表作紹介

モナ・リザ(La Gioconda)

- 制作年:1503〜1506年頃

- 技法:油彩、スフマート技法

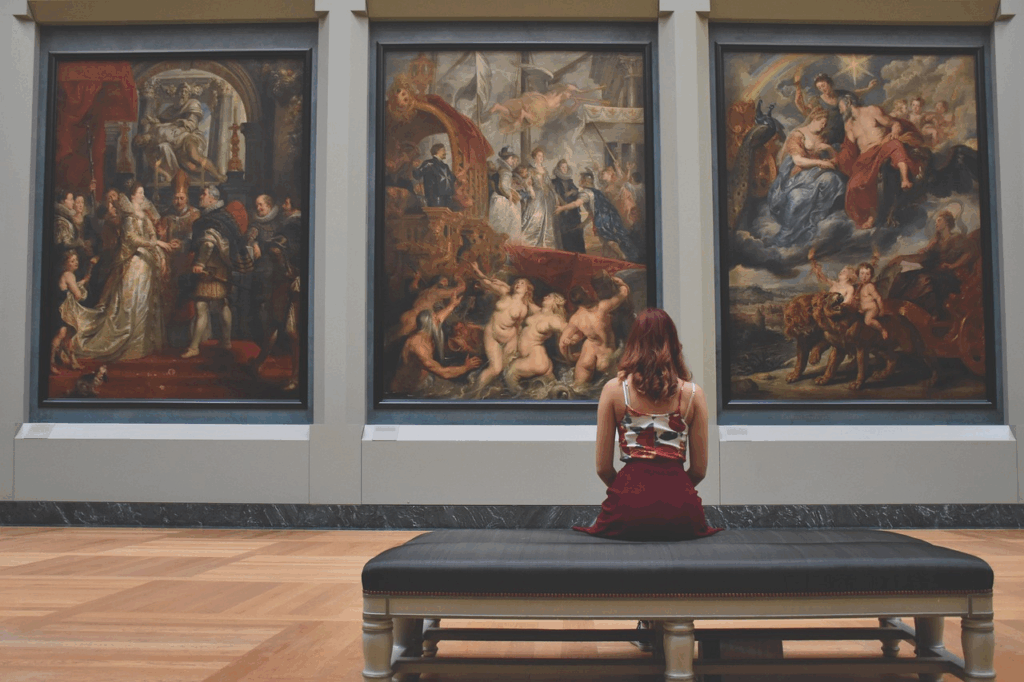

- 展示場所:ルーヴル美術館(フランス)

- 特徴:

- 世界で最も有名な肖像画。

- 謎めいた微笑と、背景の空気遠近法による奥行きが特徴。

- モデルはフィレンツェの豪商フランチェスコ・デル・ジョコンドの妻リーザとされる説が有力。

- 顔の輪郭をぼかすスフマート技法により、柔らかく神秘的な印象を与える。

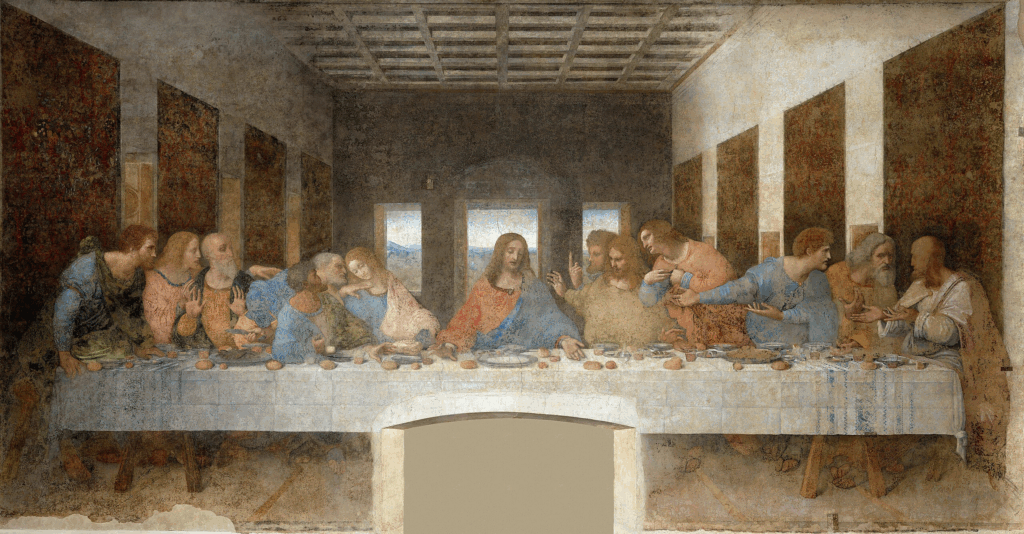

最後の晩餐(The Last Supper)

- 制作年:1495〜1498年

- 技法:テンペラと油彩の壁画

- 展示場所:サンタ・マリア・デッレ・グラツィエ教会(イタリア・ミラノ)

- 特徴:

- キリストが「あなたがたの一人が私を裏切る」と告げる瞬間を描いた宗教画。

- 一点透視図法を用いて、キリストを視覚的中心に配置。

- ユダを他の使徒と同じ側に座らせ、金貨の袋で裏切りを暗示するという斬新な構図。

- 劣化が激しく、何度も修復されている。

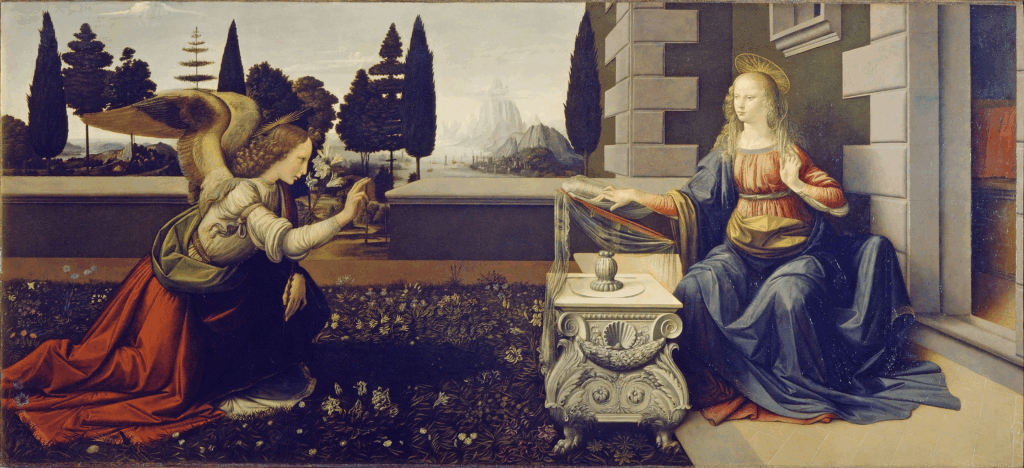

受胎告知(Annunciation)

- 制作年:1475〜1485年

- 技法:油彩とテンペラ

- 展示場所:ウフィツィ美術館(イタリア・フィレンツェ)

- 特徴:

- 大天使ガブリエルが聖母マリアにイエスの受胎を告げる場面。

- 背景の植物や建築物に細密な描写が見られ、自然観察の成果が反映されている。

- 初期作品ながら、遠近法や光の扱いにレオナルドらしさが表れている。

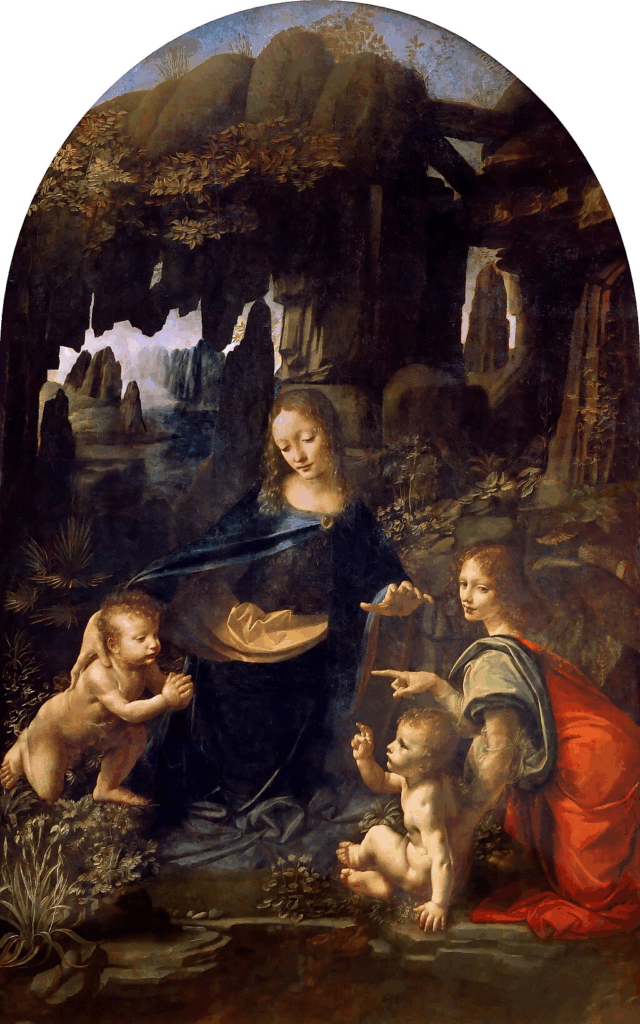

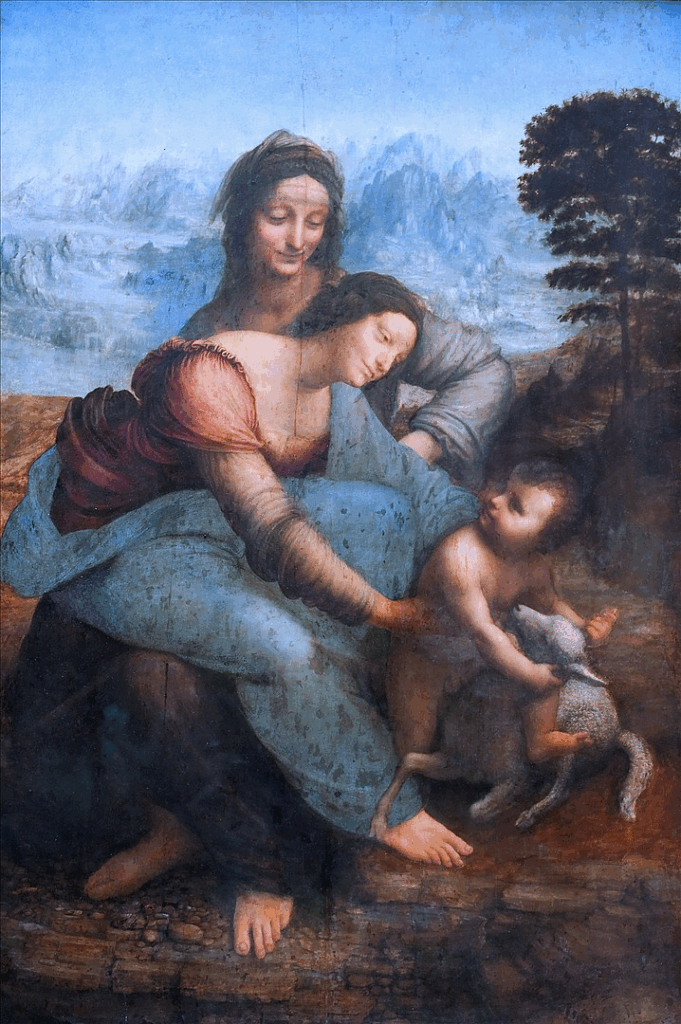

岩窟の聖母(Virgin of the Rocks)

- 制作年:1483年頃

- 技法:油彩(板→キャンバスに移植)

- 展示場所:ルーヴル美術館(フランス)

- 特徴:

- 聖母マリア、幼児イエス、洗礼者ヨハネ、天使が三角形構図で描かれている。

- 洞窟の中の神秘的な光と影の表現が印象的。

- 同じ構図の別バージョンがロンドンのナショナル・ギャラリーにも存在する 1。

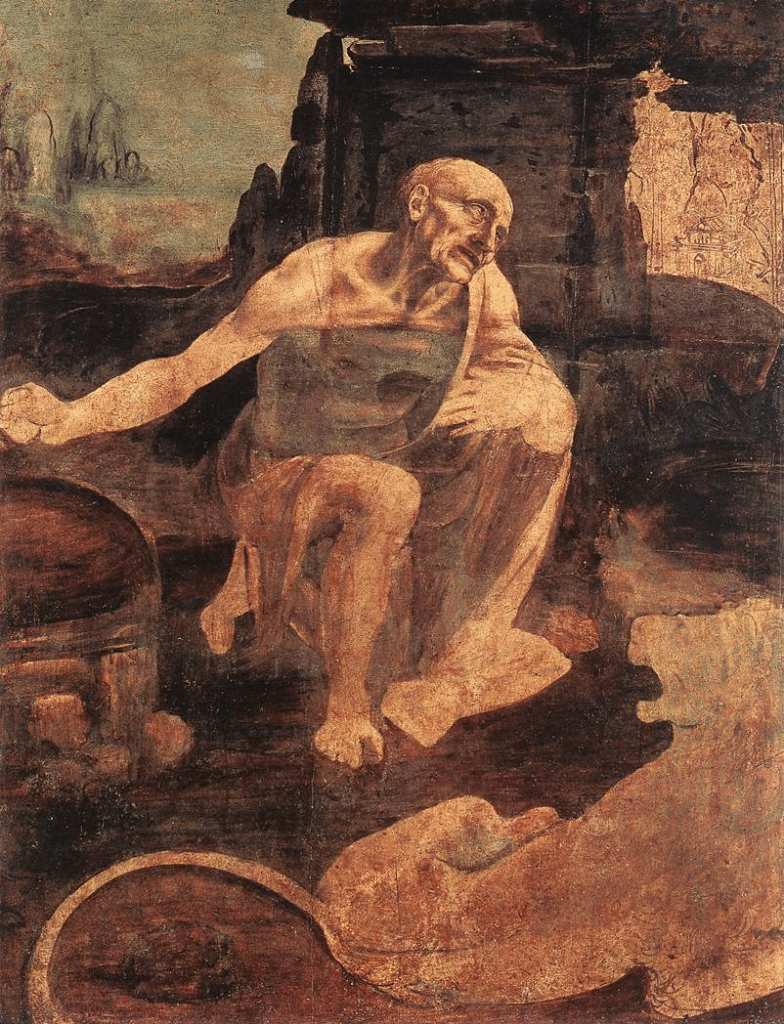

聖ヒエロニムス(Saint Jerome in the Wilderness)

- 制作年:1482年頃

- 技法:油彩とテンペラ(未完成)

- 展示場所:ヴァチカン美術館

- 特徴:

- 荒野で悔悛する聖ヒエロニムスを描いた作品。

- 解剖学的な筋肉表現が非常にリアル。

- 未完成ながら、レオナルドの人体研究の成果が見て取れる。

時代背景と思想

ルネサンス期の文化的背景

レオナルド・ダ・ヴィンチが活躍した15〜16世紀のイタリアは、ルネサンスと呼ばれる文化運動の真っ只中でした。これは中世の宗教中心の世界観から脱却し、人間中心主義(ヒューマニズム)を掲げて、古代ギリシャ・ローマの知識や美学を再評価する動きです。

この時代には、芸術・科学・哲学が急速に発展し、個人の創造性や理性が重視されるようになりました。フィレンツェやミラノなどの都市国家では、メディチ家などのパトロンが芸術家や学者を支援し、文化の黄金期を築いていました。

レオナルドの思想と知的姿勢

レオナルドはこのルネサンスの精神を体現する人物であり、彼の思想には以下のような特徴があります。

観察と経験の重視

レオナルドは「目で見たものしか信じない」という姿勢を貫き、観察と実験を通じて知識を得ようとしました。彼の手稿には、自然現象や人体構造を詳細に記録したスケッチが多数残されており、科学的な探究心が強く表れています。

実証主義的なアプローチ

彼は神秘的な説明よりも、論理的・実証的な方法で物事を理解しようとしました。これは、後の近代科学の基礎となる考え方であり、ガリレオやニュートンに先駆ける視点とも言えます。

知識の統合と分野横断

レオナルドは、芸術・科学・工学・哲学などの分野を分け隔てなく学び、統合的に理解しようとしました。彼の研究はしばしば分野を横断しており、例えば絵画においても解剖学や光学の知識が活用されています。

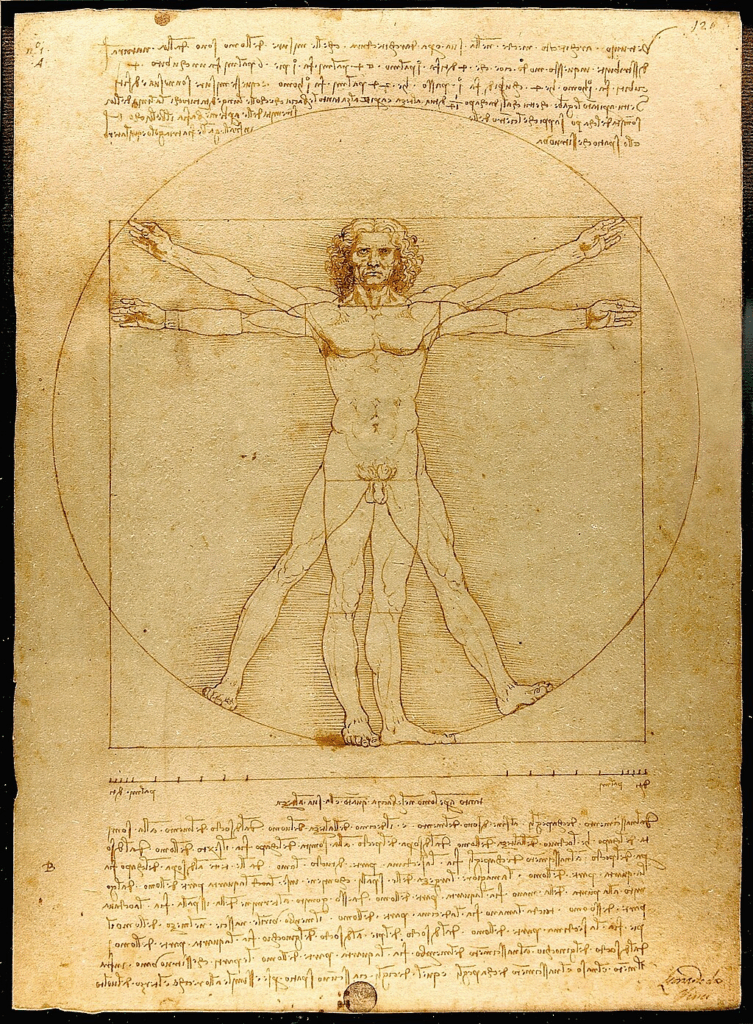

人間中心の世界観

彼は人間を自然の中心に置き、人間の身体・感情・知性に深い関心を持っていました。代表作「ウィトルウィウス的人体図」は、人体の理想的な比例を幾何学的に示したもので、人間と宇宙の調和を象徴しています。

哲学的・芸術的な信条

レオナルドは「芸術は科学であり、科学は芸術である」と考えていました。彼にとって絵画は、単なる美の表現ではなく、自然の法則を視覚化する手段だったのです。

また、「見たことのないものは描かない」という信条を持ち、空想ではなく現実の観察に基づいた表現を追求しました。

影響と評価

同時代の評価

レオナルドはその生涯において、芸術家・技術者・科学者として多才な活動を展開しましたが、同時代の評価は必ずしも高くはありませんでした。特に宗教画においては、教会の規範に従わない斬新な構図や表現が批判されることもあり、「納期を守れない男」「決まりごとを無視する男」と見なされていたこともあります。

一方で、同時代の芸術家たちからは高く評価されており、ラファエロやヴァザーリ、ルーベンスなどは彼の作品に強い影響を受け、模写や賛辞を残しています。

後世への影響

■ 芸術分野

- レオナルドの技法(スフマート、遠近法、解剖学的描写)は、後のルネサンス芸術の発展に大きな影響を与えました。

- 「モナ・リザ」や「最後の晩餐」は、肖像画や宗教画の構成に革命をもたらし、現代でも美術教育の教材として使われています。

■ 科学・技術分野

- 解剖学、光学、流体力学、航空力学などの分野で先駆的な研究を行い、現代科学の基礎となるアイデアを多数残しました。

- ヘリコプター、戦車、潜水服などの設計図は、当時は実現不可能でしたが、現代技術に通じる発想として評価されています。

■ 教育・思想

- レオナルドの「分野横断的な学び」は、現代のSTEAM教育(科学・技術・工学・芸術・数学)の理念に通じています。

- 彼の探究心と創造力は、デザイン思考やイノベーションのモデルとしても注目されており、企業や教育機関で活用されています。

現代の評価と神話化

19世紀以降、レオナルドの手稿が研究されるようになり、彼の科学的業績が再評価されました。20世紀には「万能の天才」として神話化され、映画・書籍・ゲームなどのメディアでも頻繁に取り上げられるようになりました。

ただし、過度な神格化に対しては批判もあり、実際の業績と伝説の間にはギャップがあると指摘する学者もいます。とはいえ、彼の知的好奇心と創造力は、今なお多くの分野でインスピレーションの源となっています。

まとめ

レオナルド・ダ・ヴィンチは、ルネサンス期において芸術・科学・哲学を融合させた「万能の天才」として、今なお世界中の人々に影響を与え続けています。

彼の生涯は、自然への好奇心と観察力に満ち、正式な教育を受けずとも独自の学びを深めました。芸術においては、スフマートや遠近法など革新的な技法を駆使し、感情と空間を巧みに表現。代表作「モナ・リザ」や「最後の晩餐」は、技術と思想の結晶です。

また、彼の思想は、観察・実験・統合を重視する実証主義的なものであり、現代のSTEAM教育やデザイン思考にも通じる先進性を持っています。彼の手稿やスケッチは、芸術だけでなく科学・工学・医学など多くの分野に影響を与え、文化的アイコンとしても確固たる地位を築いています。

レオナルドの生き方は、分野を超えて学び、創造することの大切さを教えてくれます。彼のように、知識を深め、感性を磨き、世界を多面的に捉える姿勢は、現代を生きる私たちにとっても、学びと創造のヒントとなるでしょう。