こんにちは。風読珈琲店のカエデです。

戦国の世が終わりを迎え、天下統一へと向かう激動の時代。武将たちは城を築き、権力を誇示するために豪華な美術を求めました。その中で、絵画という視覚芸術を通じて時代の精神を描き出した男がいました。

狩野永徳は、安土桃山時代に活躍した絵師であり、狩野派の中でも特に革新的な存在です。彼の作品は、単なる装飾ではなく、政治的な象徴、空間の演出、そして思想の表現として機能しました。金箔を大胆に使った豪壮華麗なスタイル、力強い筆致、そして空間全体を支配する構成力は、今なお多くの人々を魅了し続けています。

本記事では、狩野永徳の生涯、芸術的スタイル、代表作、時代背景、そして後世への影響について、詳しく紐解いていきます。彼が描いた絵の中に、どんな思想と時代の息吹が込められていたのか――その魅力を一緒に探ってみましょう。

狩野永徳の生涯と背景

狩野永徳は、絵師の名門・狩野家に生まれ、父・狩野松栄のもとで幼少期から絵画の修練を積みました。狩野派は室町時代から続く絵師集団で、幕府や有力大名に仕えることでその地位を確立していました。

永徳が活躍した時代は、戦国の混乱から統一へと向かう激動の時代でした。織田信長、豊臣秀吉といった天下人たちは、自らの権力を視覚的に誇示するために、豪華な城郭や美術品を求めました。永徳はそのニーズに応える形で、城の障壁画や屏風絵を数多く制作し、政治と芸術が密接に結びついた時代の象徴的な存在となりました。

彼の作品は、単なる装飾ではなく、権力者の威光を示す「視覚的な権威」としての役割を果たしていました。そのため、永徳の絵画は、芸術性だけでなく、歴史的・政治的な意味合いも強く持っています。

永徳は47歳という比較的若さで亡くなりましたが、その短い生涯の中で数々の傑作を残し、後世の絵師たちに多大な影響を与えました。彼の死後も狩野派は江戸時代を通じて隆盛を極め、日本絵画の主流として長く君臨することになります。

| 年 | 出来事 |

|---|---|

| 1543年 | 狩野永徳、狩野松栄の子として京都に生まれる。 |

| 1550年代 | 父のもとで絵画の修練を積み、若くして才能を発揮。 |

| 1570年代 | 織田信長に仕え、安土城の障壁画を制作。 |

| 1580年代 | 豊臣秀吉に重用され、聚楽第の障壁画などを手がける。 |

| 1590年 | 狩野永徳、47歳で死去。狩野派の後継者に影響を残す。 |

芸術的スタイルと技法

狩野永徳の芸術は、安土桃山時代の豪華絢爛な文化を象徴するものであり、彼のスタイルは「豪壮華麗」と称されます。これは、単に装飾的であるというだけでなく、力強さ・迫力・空間支配力を兼ね備えた表現です。

金箔と色彩の大胆な使用

永徳の作品では、金箔を背景に広く用いることで、絵画に豪華さと神秘性を与えています。金地は光を反射し、空間全体を明るく照らす効果があり、城郭の障壁画においては権力者の威光を象徴する重要な要素でした。

また、色彩も非常に鮮やかで、赤・青・緑などの原色を大胆に使い、視覚的なインパクトを強めています。

筆致の力強さと構成力

永徳の筆致は、太く力強く、動植物や人物に生命感を与えます。特に「唐獅子図屏風」などでは、獅子の毛並みや筋肉の表現にその筆力がよく現れています。

構図においても、画面全体を巧みに使い、遠近法や視線誘導を駆使して、観る者を絵の世界に引き込むような設計がなされています。

空間芸術としての障壁画

永徳の最大の功績の一つは、絵画を建築空間と融合させたことです。障壁画は、襖や壁面に描かれるため、絵そのものが空間の一部となります。彼はこの特性を活かし、絵によって空間の雰囲気や意味を変えることに成功しました。

例えば、城の謁見の間には威厳ある獅子や龍を描き、寝室には静かな風景を配するなど、絵画が空間の機能と調和するように設計されています。

中国絵画の影響と日本的展開

永徳は、中国の宋・元時代の山水画や花鳥画から技法を学びつつ、それを日本的な装飾性と融合させました。墨の濃淡や筆の勢いを活かした描写は、狩野派の伝統を受け継ぎながらも、彼独自の表現へと昇華されています。

代表作紹介

狩野永徳は、安土桃山時代の権力者たちに仕え、数々の壮麗な作品を残しました。彼の代表作は、単なる美術品ではなく、政治的・文化的な象徴としての役割も果たしています。以下に、特に有名な作品を紹介します。

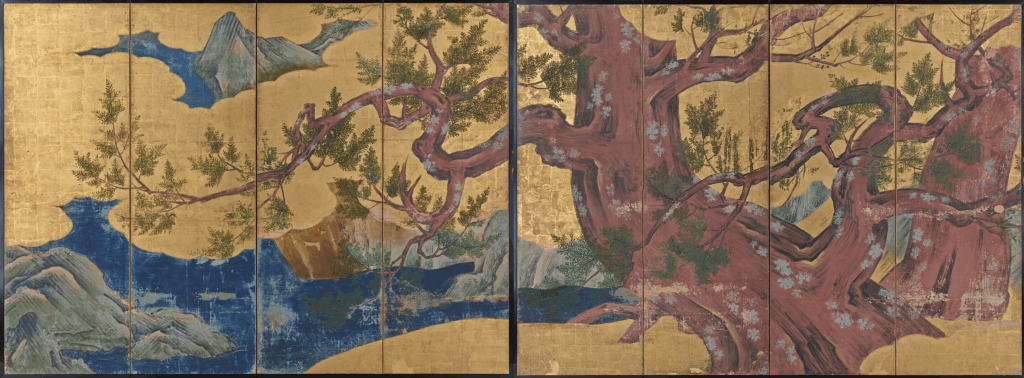

洛中洛外図屏風(上杉本)

この作品は、京都の町並みと人々の生活を詳細に描いた屏風絵で、上杉家に伝わることから「上杉本」と呼ばれています。町屋、寺社、祭り、商人など、当時の京都の様子が生き生きと描かれており、歴史資料としても非常に価値があります。

- 特徴:細密な描写と広い視野で都市の活気を表現。

- 意義:文化の中心地・京都の姿を記録した貴重な作品。

唐獅子図屏風

金地に描かれた巨大な獅子が印象的なこの作品は、豊臣秀吉の権威を象徴するために制作されたとされています。獅子は中国では皇帝の象徴であり、日本でも権力の象徴として用いられました。

- 特徴:力強い筆致、迫力ある構図、金箔の豪華さ。

- 意義:政治的プロパガンダとしての絵画の典型。

聚楽第障壁画

豊臣秀吉の居城・聚楽第のために描かれた障壁画群。現存していませんが、当時の記録や模写によってその壮麗さが伝えられています。永徳の芸術の集大成とも言える作品群で、空間全体を絵画で演出するという革新的な試みがなされました。

- 特徴:空間芸術としての障壁画の完成形。

- 意義:永徳の技術と構成力の頂点。

時代背景と思想

狩野永徳が活躍した安土桃山時代(1573年〜1603年)は、日本の歴史の中でも特に劇的な変化が起きた時期です。戦国時代の混乱を経て、織田信長、豊臣秀吉による中央集権化が進み、武士による統治体制が確立されつつありました。このような政治的・社会的変革の中で、芸術もまた大きく変容していきました。

権力と芸術の結びつき

この時代の芸術は、単なる美的表現ではなく、権力の象徴としての役割を強く持っていました。城郭建築が盛んになるにつれ、内部を飾る障壁画や屏風絵が重要視され、絵師たちは単なる職人ではなく、政治的なメッセージを担う存在となりました。

狩野永徳は、織田信長や豊臣秀吉といった天下人に仕え、彼らの権威を視覚的に示す絵画を制作しました。金箔を多用した豪華な画面構成や、獅子・龍などの象徴的なモチーフは、まさに「見る者を圧倒する」ための演出でした。

武士の美意識と永徳の思想

武士階級が台頭する中で、絵画にも力強さ・威厳・秩序といった価値観が求められるようになりました。永徳の作品には、そうした武士的な美意識が色濃く反映されています。彼の筆致は力強く、構図は堂々としており、自然や動物を通じて「支配する力」や「調和の美」を表現しています。

また、永徳は絵画を単なる装飾ではなく、空間全体を演出する総合芸術として捉えていました。障壁画においては、絵が空間の意味や機能を変える力を持つことを理解し、それを巧みに活用しています。

宗教・思想的背景

この時代は、仏教・神道に加え、キリスト教の布教も始まった時期であり、思想的にも多様性が広がっていました。永徳の作品には宗教的な直接表現は少ないものの、自然や動物を通じて宇宙観や生命観を表現する傾向が見られます。これは、禅的な思想や中国の道教的な自然観の影響とも考えられます。

影響と評価

狩野永徳は、安土桃山時代における絵画の革新者であり、後世の日本美術に多大な影響を与えた人物です。彼の芸術は、単なる技術の高さだけでなく、時代の精神を視覚化する力においても高く評価されています。

狩野派の発展への貢献

永徳は、狩野派の中でも特に中心的な存在であり、彼の死後もそのスタイルと技法は弟子や子孫に受け継がれました。狩野派は江戸時代に入ると幕府の御用絵師として確固たる地位を築き、約250年にわたり日本絵画の主流を担うことになります。

永徳の作品は、狩野派の「公式様式」として定着し、後の絵師たちは彼の技法を模範としながらも、時代に応じて発展させていきました。

芸術的評価

美術史の観点から見ると、永徳は「空間芸術の創造者」として高く評価されています。障壁画という建築と一体化した絵画表現を確立し、絵画が空間の意味や雰囲気を変える力を持つことを示しました。

また、彼の筆致の力強さ、構図の大胆さ、金箔の使い方などは、後の琳派や浮世絵にも影響を与えたと考えられています。

【補足】狩野永徳と琳派の関係性

時代的な接点

- 狩野永徳(1543–1590)は安土桃山時代に活躍。

- 琳派の始祖とされる俵屋宗達は永徳の死後に活動を始めたとされ、直接の接点はない。

- 琳派は、宗達→尾形光琳→酒井抱一と私淑(ししゅく)=尊敬する画家の作品を学ぶ形で継承されていった流派。

技法・様式の違い

| 項目 | 狩野派(永徳) | 琳派 |

|---|---|---|

| 継承方法 | 血縁・家系による組織的継承 | 私淑による個人継承 |

| 主な支持層 | 武家・幕府 | 町人・文化人 |

| 技法 | 漢画(水墨画)+金箔・装飾 | やまと絵+装飾性・デザイン性 |

| 代表作 | 唐獅子図屏風、洛中洛外図屏風 | 風神雷神図屏風、燕子花図屏風 |

共通点と影響

- 両派ともに金箔を用いた豪華な表現を得意とし、屏風絵や障壁画で空間を演出。

- 狩野派の障壁画技法や構成力は、琳派の空間構成にも間接的に影響を与えた可能性があります。

- 琳派の画家たちは、狩野派の作品を参考にすることもありましたが、より自由で個性的な表現を追求しました。

現代における再評価

現代においても、狩野永徳の作品は美術館や展覧会で高く評価されており、教科書や研究書にも頻繁に登場します。特に「洛中洛外図屏風」や「唐獅子図屏風」は、日本美術史の代表作として広く知られています。

彼の作品は、単なる歴史的遺産ではなく、視覚的な物語性と思想性を持つ芸術作品として、今なお多くの人々に感動を与えています。

まとめ:狩野永徳が描いた時代と芸術の力

狩野永徳は、戦国の混乱と安土桃山の華やかさが交錯する時代に、絵画を通じて権力・思想・空間を表現した稀代の絵師でした。彼の作品は、単なる美術品ではなく、政治的な象徴であり、文化の記録でもあります。

- 生涯を通じて、織田信長や豊臣秀吉といった天下人に仕え、城郭の障壁画や屏風絵を制作。

- 豪壮華麗なスタイルと金箔を用いた技法で、空間を支配する絵画を創造。

- 「洛中洛外図屏風」「唐獅子図屏風」などの代表作は、時代の精神と美意識を映し出す。

- 芸術は権力と結びつき、永徳の絵画は政治的プロパガンダとしても機能。

- 狩野派の発展に貢献し、後の琳派などにも間接的な影響を与えた。

- 現代でもその作品は高く評価され、日本美術史の中で重要な位置を占めている。

永徳の芸術は、見る者を圧倒する力と、空間を語る力を持っています。彼の絵画を通じて、私たちは歴史の息吹と、芸術が果たす社会的役割を感じ取ることができます。